-

吃瓜网官网免费观看 吃瓜网官网,免费观看,畅享娱乐盛宴

你有没有听说最近网上有个特别火的网站,叫“吃瓜网官网”?没错,就是那个让你一打开就能看到各种新鲜事、八卦新闻的地方。今天,我就要...

2025-09-08 5 -

吃瓜视频在线观看全集,揭秘热门事件背后的真相,带你领略全网热点

你有没有发现,最近网上那些吃瓜视频简直成了热门话题!不管是明星八卦还是街头趣事,点开一看,简直停不下来。今天,就让我带你一起探索...

2025-09-08 4 -

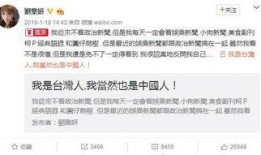

最近大瓜事件,揭秘明星隐私风波背后的真相

最近网络上可是热闹非凡啊!咱们就来聊聊这个超级火爆的“最近大瓜事件”。你有没有被那些八卦新闻刷屏呢?那就一起揭开这个神秘事件的神...

2025-08-18 4 -

潜伏1无删减完整版夸克,谍影重重,无删减版揭秘国共谍战风云

亲爱的读者,你是否曾好奇过那些隐藏在屏幕背后的神秘故事?今天,我要带你揭开一部神秘作品的神秘面纱——《潜伏1无删减完整版》!没错...

2025-08-18 4 -

独家爆料,震惊内幕,揭秘事件背后真相!

独家爆料:揭秘娱乐圈明星的幕后生活亲爱的读者们,你是否曾好奇过那些光鲜亮丽的明星们,在镜头背后究竟过着怎样的生活?今天,就让我带...

2025-08-18 5 -

有哪些潜规则是中国人共识的 社会热点话题2025,社会热点话题下的共识解析

你知道吗?在我们这个神奇的国度,有些潜规则就像空气一样,无处不在,却又让人难以捉摸。它们或许不是明文规定的,但却在无形中影响着我...

2025-08-18 4 -

娱乐圈头条,明星恋情曝光,新剧热拍引发热议!

娱乐圈头条:揭秘明星们的幕后故事亲爱的读者们,你是否也和我一样,对娱乐圈的明星们充满了好奇?今天,就让我们一起揭开娱乐圈的神秘面...

2025-08-18 5 -

黑黑是什么意思流行词,揭秘网络流行语的神秘魅力

亲爱的读者,你是否曾在社交媒体上看到一些年轻人嘴里蹦出“黑黑”这个词,然后一脸懵逼地想:“这什么鬼?”别急,今天就来给你揭秘这个...

2025-08-18 5 -

国内吃瓜爆料黑料,吃瓜爆料,黑料背后的真相

你知道吗?最近国内娱乐圈可是热闹非凡,各种吃瓜爆料、黑料满天飞。今天,我就来给你详细扒一扒这些八卦,让你一饱眼福!一、明星恋情曝...

2025-08-18 4 -

吃瓜是什么意思,网络热词背后的文化现象

你有没有发现,最近不管是朋友圈还是微博,到处都是“吃瓜群众”的身影?那么,问题来了,吃瓜是什么意思呢?别急,让我来给你一一道来。...

2025-08-18 4